【导体的电阻】是高中物理中的重要概念,主要研究导体对电流的阻碍作用。在新人教版选修3-1的课程中,学生需要理解电阻定律和电阻率,并能进行相关的分析和计算。

**电阻定律**指出,导体的电阻\( R \)与导体的长度\( l \)、电阻率\( \rho \)以及横截面积\( A \)之间有如下关系:

\[ R = \rho \frac{l}{A} \]

这里的\( \rho \)是导体的电阻率,反映了材料自身的导电性能,单位是欧姆·米(\(\Omega \cdot m\)),国际符号为\( \Omega m \)。电阻率与导体的形状和大小无关,只依赖于材料的类型和温度。

**电阻率与温度的关系**是复杂且有趣的,通常情况下,金属的电阻率随温度的升高而增大,而某些材料如超导体,在温度降低到特定临界点时,电阻率会突然降至零,这种现象称为超导现象。

**电阻\( R \)**则反映了导体对电流的实际阻碍,它与导体的长度、横截面积和材料的电阻率都有关系。电阻\( R \)可以通过欧姆定律表示为\( R = \frac{V}{I} \),其中\( V \)是电压,\( I \)是电流,但要注意的是,这个关系仅在电阻恒定时成立,即电阻是电压和电流的比值,而不是它们的变化率。

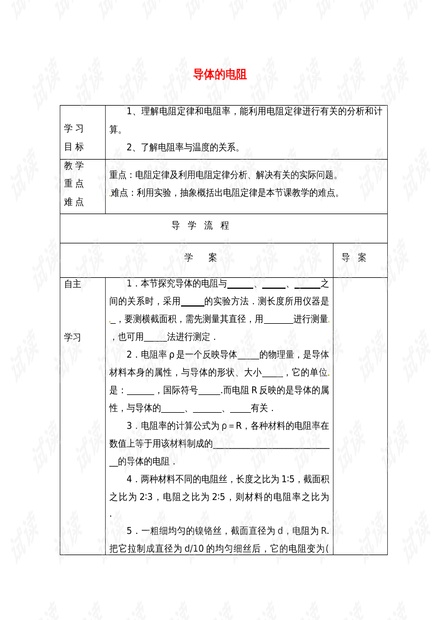

**教学流程**中,学生首先需要掌握电阻的测量方法,如使用卷尺测量长度,使用游标卡尺测量直径,或者采用其他方法测定横截面积。接着,学生需要理解电阻定律及其在实际问题中的应用,比如通过计算不同条件下的电阻比例来确定材料的电阻率比例。

在**合作探究**部分,学生需要讨论电阻和电阻率的概念,理解电阻率是材料属性,而电阻则与导体的具体尺寸有关。例如,将导线拉长会导致电阻增加,因为长度增加而横截面积减小。此外,通过解决具体问题,如电阻丝长度和截面积的比例问题,可以加深对电阻定律的理解。

在**巩固检测**环节,学生通过解答各种题目,如电阻与电压、电流的关系,电阻率随温度的变化,以及滑动变阻器的使用等,来检验他们对电阻和电阻率知识的掌握程度。

高中物理中导体的电阻和电阻率的学习涵盖了基础理论、实验方法、物理定律的应用以及问题解决技巧,这些都是理解和应用电路理论的关键知识点。学生应深入理解这些概念,以便在未来的科学探索中能够运用自如。